Aguas estancadas: la Constitución como barrera a reformas sustanciales en materia de aguas

- contactoreij

- 14 oct 2020

- 18 Min. de lectura

Rodrigo Herrera Galilea.

Estudiante Derecho UC, quinto año.

Contexto

Hoy en día el agua es trending topic en nuestro país. Desde la discusión académica-jurídica [1], hasta la cultura popular [2], pasando por un variadísimo espectro en donde encontramos podcasts de agua y feminismo [3], campañas de apoyo a comunidades [4], manifestaciones [5], la Mesa Nacional del Agua [6], proyectos de ley [7] y un sinfín de webinars y charlas que nos hacen pensar que en la actualidad el agua y su regulación están en el centro del debate ciudadano.

Adicionalmente, Chile vive la peor sequía de la cual exista registro histórico, tanto es así que ha venido a denominársela mega-sequía, tanto por su extensión temporal (más de 10 años) como territorial (desde la región de Coquimbo hasta la Araucanía) [8]. La pandemia desatada por el COVID-19 solo ha puesto de manifiesto lo indispensable de este recurso para la salud de las personas; al ser el lavado de manos una medida básica para evitar los contagios y a la que muchos compatriotas difícilmente pueden acceder [9].

Ante todas estas situaciones es natural que surjan cuestionamientos a la regulación legal y constitucional de las aguas y que se espere que, de cara a una nueva Constitución, existan cambios en esta materia.

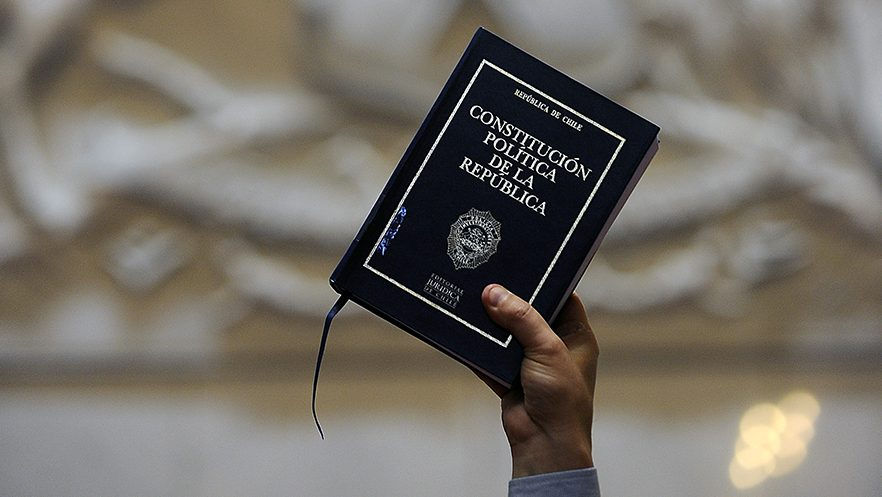

Pero, ¿qué dice la Constitución sobre las aguas?

El artículo 19 de la Constitución abre el capítulo de los derechos y deberes constitucionales, haciendo un listado de los llamados derechos fundamentales. En su numeral 24, la Constitución asegura a las personas el derecho de propiedad y en el último inciso de este numeral la Carta Magna establece:

“Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos” [10].

La Constitución también hace una referencia indirecta a las aguas en el artículo 19 N°23 al limitar la libertad para adquirir el dominio de ciertos bienes que pertenecen a la Nación toda, entrando el agua en esta categoría por disposición legal. Vale la pena recordar que el agua es un bien nacional de uso público en virtud del artículo 595 del Código Civil y del artículo 5 del Código de Aguas.

Este trabajo busca dar argumentos sobre la inconveniencia de la fórmula establecida en el artículo 19 N°24 inciso final. Creo que Chile tendría una mejor Constitución sin esta disposición, ya que esta no solo ha impedido la generación de instrumentos efectivos para mejorar la gestión de los recursos hídricos, sino que también se ha instalado como barrera para leyes que pretendan modificar el “modelo de las aguas” en Chile.

El modelo de las aguas y la democracia neutralizada

Hablar del “modelo de las aguas” o el “modelo económico” chileno suele ser un asunto controversial donde tienden a abundar las caricaturas, el diálogo se carga de dogmas incontrovertibles y el consenso escasea. Por lo tanto, me parece enriquecedor tener el punto de vista de un extranjero en esta materia.

Carl Bauer es un académico estadounidense, con estudios en geografía, geología, economía y con un doctorado en derecho sobre el Código de Aguas chileno, que, en palabras de Vergara, probablemente sabe más que muchos chilenos sobre historia, contexto y consecuencias del régimen de las aguas en Chile [11].

Al describir el modelo chileno, Bauer hace las siguientes apreciaciones:

“El “modelo chileno” de derechos de agua y mercados de agua fue definido por el Código de Aguas de 1981 y por la Constitución de 1980. Ambos documentos escritos durante un periodo en que el gobierno militar construyó las fundaciones legales e institucionales para el futuro del país. Fue un periodo cargado con fuertes puntos ideológicos, en donde la junta militar y los asesores civiles buscaron cristalizar e institucionalizar el dramático cambio social, económico y político que el gobierno había impuesto.

En los 90, el modelo chileno de aguas se volvió mundialmente conocido en los círculos académicos sobre aguas por su aproximación neoliberal: los derechos de agua fueron privatizados y separados del dominio de la tierra, la regulación administrativa del agua fue débil y restrictiva y se esperaba que el libre mercado unido a la libre transferibilidad de los derechos de aguas incrementaran la eficiencia y el crecimiento de la económica nacional” [12].

Aunque creo que esta descripción nos da un panorama suficiente para hacernos una idea del modelo chileno, pienso que también Ezio Costa hace una precisión, que para efectos de este trabajo pienso rescatable:

“El sistema –como tantos otros en Chile– es el fruto de una construcción neoliberalista, donde la propiedad privada era vista como la única y mejor manera de lograr estabilidad, eficiencia y justicia. Esta idea fue aplicada de manera absoluta, aprovechando la contingencia política chilena” [13].

Es en este contexto y desde 1990 que numerosos gobiernos han tratado de implementar reformas tanto para cambiar ciertas partes de este modelo (como la perpetuidad de los derechos de aprovechamiento, actualmente en discusión) como para introducir nuevas instituciones (como el caudal ecológico mínimo). Es la tesis de este trabajo que la fórmula del artículo 19 N° 24 inciso final, ha neutralizado decisiones políticas que pretendían hacer cambios transformadores en estas dos áreas, impidiendo cambios o generando una legislación deficitaria que no logra cumplir sus objetivos.

El énfasis más arriba en neutralizado no es casual. Este ensayo está influenciado por el libro “Democracia y neutralización” de Fernando Atria, Constanza Salgado y Javier Wilenmann. En una brevísima síntesis, el libro plantea que la Constitución de 1980 constituye un poder político neutralizado, es decir, un poder político que está incapacitado para actuar en buena parte de los ámbitos que podría esperarse que actuase. Esta neutralización se materializaría en dos momentos: primero, en una neutralización buscada y segundo, en una neutralización lograda [14].

Con el primer momento se trata de impedir que el modelo político y económico de la dictadura pueda ser transformado mediante el despliegue del poder político democrático. El sentido de esta neutralización buscada era proteger el modelo neoliberal. Sin embargo, la neutralización no podía ser explícita y estar circunscrita solo a lo que protege el modelo, sino que necesitaba ser indiscriminada y que cubriera también -pero no solo- los aspectos esenciales del modelo económico. Este sería el segundo momento o la neutralización lograda [15].

Desde ya, me parece interesante lo que ha escrito el profesor Vergara respecto a las reformas al sistema de las aguas en Chile:

“Los únicos signos de modificaciones estructurales ocurrieron a principios de los años noventa, en que se pretendía hacer una modificación más sustancial al régimen de las aguas, con caducidades, y recuperación de la calidad de públicas de las aguas, para evitar su ‘mercantilización’, como se decía […]. Pues bien, eso quedó en el olvido, y la modificación que en definitiva propuso el Gobierno en los noventa, y que se aprobó en 2005, para el Código de Aguas, no alteró en nada sustantivo el modelo original de 1979-1981. Por lo tanto, estas pompas de jabón un poco anacrónicas que hoy escuchamos, que nos llaman a re-estatizar el agua, a re-nacionalizar el agua, se difuminarán…” [16]

Sostengo el argumento de que la idea planteada en “Democracia y neutralización” se materializa muy concretamente en las discusiones políticas que han existido en torno al régimen jurídico de las aguas en nuestro país. En especial, me detendré en dos momentos de esta discusión (patentes por no uso y caudal ecológico mínimo) en donde creo ver de manera muy nítida la neutralización descrita, adicionalmente enfrentaré posiciones sobre la posibilidad de satisfacción del derecho humano al agua siendo compatible con un derecho de propiedad sobre los derechos de agua, para concluir con ciertas apreciaciones personales sobre el debate que suscita este tema.

Patente por no uso de las aguas

La Ley 20.017, promulgada en 2005, tuvo una tramitación muy extensa, en la cual se trataron de solucionar muchas de las falencias que contenía el Código de Aguas de 1981. Particularmente y por cierto, una de las temáticas que más discusión generó, fue la excesiva concentración, en las manos de solo algunos, de derechos de aprovechamiento de aguas que no estaban siendo utilizados [17].

En este tema me parece interesante adentrarnos brevemente en la historia de la discusión, ya que es notable el cambio entre lo que se quería implementar y lo que finalmente fue la ley.

Ya en 1992, el Gobierno de turno envió al Congreso una serie de propuestas bajo el argumento de que el régimen adolecía de una excesiva permisividad y pasividad ante los problemas de escasez y contaminación de las aguas, que fomentaban el acaparamiento y la especulación. Esto debía ser modificado a través del fortalecimiento de “lo público” y en este punto específico, estableciendo la obligación del uso solicitado, bajo la lógica del “úselo o piérdalo”, es decir, la posibilidad de que caducaran aquellos derechos que no eran efectivamente utilizados [18].

Estas propuestas iniciales resultaron del todo inviables en el Congreso, viéndose el Gobierno en la necesidad de retroceder en su posición original, eliminando las caducidades y reconociendo al mercado como la forma de reasignación de las aguas [19].

El año 2000, en la discusión en sala del proyecto de ley, las palabras del entonces senador Edgardo Boeninger son elocuentes en cuanto al restringido marco de acción de la política chilena frente al problema de la concentración de las aguas:

“Tampoco se puede aplicar la solución, bastante drástica -más común, entiendo, en Estados Unidos y en los países europeos- de la simple caducidad del derecho cuando se deja de usar por cierto período o no cumple determinadas condiciones.

De ahí, entonces, que la idea heterodoxa de una patente por no uso del agua aparece, por muy original y única que sea en términos de legislación comparada, como una opción que, ante la dificultad presentada por otras -sobre todo, porque lo atinente a la caducidad no es posible en Chile por razones constitucionales-, se debe considerar seriamente” [20].

Me parece que el senador destaca dos puntos muy relevantes: la incapacidad de aplicar la solución, no solo común en los países mencionados, sino universalmente aceptada de caducidad por no utilización [21] y la necesidad, por consiguiente, de crear un sistema particularísimo para no hacer inconstitucional la reforma.

Asimismo, hay que recordar que esta discusión ya había adquirido ribetes constitucionales al ser sometido al conocimiento del Tribunal Constitucional en 1997 un requerimiento por 30 diputados, basados en que las normas propuestas del proyecto deberían tramitarse bajo leyes de quorum calificado.

Me parece claro que el artículo 19 N°24 inciso final estuvo presente en toda la tramitación de esta ley. Creo problemático que, de plano, una solución que es de utilización mundial tenga que ser desechada por inconstitucional. La patente por no uso, invento criollo, acaparó la mayor parte de la discusión cuando era solo una de las tantas medidas que se pretendían para mejorar el sistema.

La creación de la patente por no uso representa -a mi juicio- de manera ejemplar el ejercicio de un poder político neutralizado. Una decisión transformadora del modelo, como lo hubiera sido la caducidad de los derechos (que por cierto volvía a la forma tradicional de regulación hídrica chilena), se vio prontamente truncada por la propiedad sobre los derechos de aguas. El temor de que la ley pudiera contravenir la disposición constitucional llevó a crear un instrumento que no tiene igual en el derecho comparado [22] y que, en mi opinión, ha resultado de escasa utilidad.

Sobre este punto, me parecen de especial valor las conclusiones de Christian Valenzuela quien ha planteado que la patente por no uso no parece ser un desincentivo eficaz para poseer derechos de aprovechamientos sin uso efectivo. Ha generado, por el contrario, una disponibilidad de aguas para quienes tienen poder económico suficiente para pagar la patente y ha favorecido a los rubros que son capaces de trasladar los costos a terceros, como el caso de sector hidroeléctrico, donde los usuarios terminan pagando el costo adicional [23].

Adicionalmente la patente podría estar causando un efecto colateral no previsto: Como este instrumento había sido pensado para resolver el problema del acaparamiento de los derechos de aguas en el sur de Chile, no se tuvo a la vista el contexto del norte árido de Chile, donde la escasez de agua podría verse agravada si los derechos sin uso comienzan a utilizarse efectivamente por los titulares, motivados a no pagar la patente [24].

Finalmente, en un estudio realizado por académicos de nuestra universidad, muestra que uno de los temas con mayor conflictividad judicial en Chile son justamente las controversias de patentes por no uso de aguas [25].

Caudal ecológico mínimo

El caudal ecológico mínimo (CEM) se podría definir como “el agua mínima necesaria para preservar los valores ecológicos en el cauce de ríos u otros cauces de aguas superficiales” [26]. Así como la patente por no uso, es una institución que nació a la vida del derecho con la reforma del año 2005, no obstante, venía siendo una práctica habitual de la Dirección General de Aguas (DGA).

Siendo coherente con lo planteado hasta este punto, el CEM fue producto de una política neutralizada, no en este caso de una neutralización buscada, sino de una neutralización lograda.

La idea de un caudal ecológico mínimo aparece -entre otras muy importantes razones- ante la constatación de que, en ciertas épocas del año, ciertos ríos se secaban con el consecuente perjuicio ecológico que esto trae. Así lo expresaba el diputado Carlos Cantero al referirse al río Loa en la discusión en sala el año 1997 [27]. Esto vendría dado por la imposibilidad de la DGA de negarse a peticiones de derechos de aprovechamiento, existiendo disponibilidad física de aguas. En tanto existan aguas, éstas debían ser entregadas [28]. Por lo cual, el problema de los ríos secos en verano se reconducía no a la sequía o al cambio climático, sino a la regulación y gestión de las aguas.

Finalmente, en 2005, la figura del CEM es establecida legalmente con la particularidad de que solo iba a regir para los derechos de aprovechamiento de aguas que se constituyeran del 2005 en adelante. La razón: una aplicación retroactiva de ella sería expropiatoria.

Parece entonces que la expresión de cambios “cosméticos” de esta reforma[29], no es una exageración en cuanto que en la zona norte y centro casi no existe disponibilidad para otorgar nuevos derechos [30].

Vale la pena destacar que desde un principio los detractores del CEM denunciaban una vulneración a la esencia del dominio. Sin embargo, se ha sostenido que el caudal ecológico mínimo no es sino una legítima limitación fundada en la función social de la propiedad, dentro de la causal de conservación del patrimonio ambiental [31].

Un interesante estudio demuestra el poco efecto que ha tenido esta reforma, focalizándose en 3 importantes cuencas hidrográficas del país, la cuenca de Limarí, Aconcagua y Rapel:

“En cuanto a derechos con caudal ecológico asociado, sólo el 8% del total en las 3 cuencas posee caudal ecológico, debido principalmente a que la mayoría de ellos corresponden a derechos otorgados antes de la década del 90” [32].

Ante esta situación, en la actualidad presenciamos una práctica muy particular de la DGA. Si bien la ley es explícita en reconocer que el CEM solo se iba a imponer a los derechos que se constituyeran después del año 2005, la DGA ante ciertos trámites, como el traslado de un derecho de aprovechamiento, ha impuesto de manera retroactiva caudales ecológicos. Esta actividad -por cierto irregular y contra legem- ha sido ratificada por los tribunales de justicia [33] - [34].

En conclusión, que el órgano sectorial encargado de las aguas en Chile realice día a día esta práctica es muy sintomático de lo insuficiente que fue la ley el año 2005. Y da, en mi opinión, más fuerza al argumento de cómo la Constitución jugó -para esta ley en específico- un rol neutralizador que impidió que se lograran reformas sustanciales y que años más tarde la DGA deba recurrir a interpretaciones forzadas para implementar, lo que parece, una verdadera necesidad para la sustentabilidad de los ecosistemas asociadas a cuerpos de aguas.

Propiedad y el derecho humano al agua

Hasta ahora he argumentado sobre las inconveniencias que trae la disposición constitucional comentada. Sin embargo, parte de la doctrina ha comentado sobre las bondades de esta fórmula en relación al derecho humano al agua.

Así, el profesor Vergara ha defendido como el modelo chileno ha logrado altos niveles de satisfacción del derecho humano al agua y al saneamiento, justamente debido a un sistema de mercado que funciona gracias a una fuerte seguridad jurídica provista por la propiedad privada sobre los derechos de aprovechamiento.

Explica, que desde fines de los años ochenta Chile empieza a aplicar un nuevo modelo institucional, otorgando un rol más importante a la iniciativa privada, entregándole las funciones que antes realizaba el Estado a empresas concesionarias de servicios sanitarios [35].

Muestra que este giro, donde se compatibilizan los intereses públicos y privados, ha resultado muy efectivo al generar en el área de funcionamiento de las empresas sanitarias concesionadas (áreas urbanas) una extensión del 99% de cobertura de agua potable, un 96,5% de cobertura de alcantarillado y un 99% de cobertura de tratamiento de aguas servidas [36]. Cifras en extremo positivas y muy por sobre los países de la región.

Concluye que, de consagrarse constitucionalmente un derecho al agua y al saneamiento, esto sería una mera formalidad, pues una declaración de principios de esta naturaleza no cambiaría mucho la situación [37].

Si bien Vergara reconoce que su análisis está basado en torno a estadísticas de sectores urbanos dejando de lado la realidad rural [38], estudios más recientes vienen a matizar los datos presentados anteriormente.

Como parte la iniciativa Compromiso País la “Mesa 1: Personas que residen en una vivienda sin servicios sanitarios básicos”, elaboró un completo informe en donde se concluye que más de 1,4 millones de personas en Chile viven en una vivienda sin acceso agua potable y saneamiento [39].

Adicionalmente, se mostró que no había una equivalencia total entre área urbana y el área de operación de las empresas concesionarias, existiendo un porcentaje de un 55,8% de áreas urbanas en el país que no cuentan con cobertura de estas empresas [40].

Estos datos presentan una realidad alarmante, puesto que los fantásticos números que maneja la SISS no se condicen con la realidad urbana, cuando más de la mitad del territorio de las ciudades en Chile no están siendo manejadas por las empresas concesionarias.

Además, el sector rural en Chile muestra números aún más preocupantes. La cobertura de agua potable a la población rural alcanza solo al 52,8% de los habitantes de estas zonas [41].

Recientemente se promulgó la Ley de servicios sanitarios rurales, sin embargo, esta no ha podido tener aplicación debido a que su reglamento no ha sido dictado aún.

Si bien estos estudios son recientes, vienen a generar alerta sobre una temática que algunas personas creían ya solucionadas. La satisfacción del derecho humano al agua y al saneamiento está lejos de ser alcanzada en nuestro país, ¿realmente podemos afirmar el éxito de nuestro modelo, cuando casi la mitad de nuestros compatriotas en zonas rurales no tienen acceso al agua potable?

Finalmente, lo dicho por el senador Guido Girardi en palabras previas a la votación para la consagración constitucional del agua como bien nacional de uso público me parece que complementan este tema:

“Lo que ocurre en nuestro país es que esas concesiones (derechos de aprovechamiento de aguas) dejaron de ser bienes nacionales de uso público y se convirtieron en propiedad privada, por lo que no son susceptibles de regulaciones: por ejemplo, prioridad de su uso. Y puede darse la paradoja que vemos en Chile: que los seres humanos no tienen agua, pero sí la hay para las plantaciones” [42].

Cabe recordar que esta reforma constitucional fue rechazada, pese a obtener 24 votos favorables y 12 en contra, al necesitar 2/3 de votos favorables de los senadores en ejercicio.

Conclusiones

Para terminar, me gustaría rescatar ideas de la profesora Verónica Delgado manifestadas en un reciente artículo donde hace énfasis en que la gestión de las aguas en Chile no es ni sustentable ni resiliente. Que, hasta ahora, la doctrina se ha concentrado en el “núcleo dogmático” de la disciplina y que el Código de Aguas ha transformado las aguas en un bien privado [43].

Enfatiza la idea de repensar el derecho de aguas, para ambientalizarlo y hacerlo resiliente al cambio climático, a pensar la disciplina cada vez más alejada del clásico tema de la propiedad de las aguas y cada vez más cerca de las decisiones con bases científicas y participativas, para lograr un derecho ambiental de las aguas [44].

Así mismo, Ezio Costa ha descrito que la regulación de las aguas en Chile enfrenta cuatro dilemas: el ideológico, el material, el de acceso y disponibilidad y el institucional [45]. Pone especial acento en cómo pareciera que las respuestas al dilema del agua se han pensado solo desde una arista (la ideológica), cuando las aguas representan un desafío que tiene que ser abordado desde los cuatro dilemas descritos y por cierto con un enfoque interdisciplinario.

A mi parecer, lo que plantean estos autores es de vital importancia. Si queremos asegurar la disponibilidad del recurso tanto como para actividades económicas, consumo humano y para preservación ecológica, parece necesario que aquella herramienta poderosa que es la política no se encuentre neutralizada y sea capaz de actuar eficazmente, no necesariamente para “derribar el modelo neoliberal”, sino para dar soluciones reales a un problema que como país no podemos seguir ignorando.

El artículo 19 N°24 inciso final, ha servido de freno para reformas transformadoras, ha impedido la efectividad de instrumentos ecológicos y finalmente ha atraído como un imán la discusión jurídica sobre las aguas [46] con la consecuencia de dejar de lado muchos aspectos de estudio e investigación necesarios para arribar a correctas soluciones para una crisis multifactorial y de posibles consecuencias catastróficas [47].

Referencias

[1] Ver las recientes XXII Jornadas de Derecho y Gestión de Aguas de agosto 2020 o las III Jornadas del Régimen Jurídico de las Aguas de septiembre 2020 [2] Ver Suelta el agua fest o la última canción del artista Gianluca titulada Agua [3] Ver Maestras del agua podcast disponible en Spotify [4] Ver campaña organizada por Greenpeace de apoyo a la comunidad de El Melón en contra de la multinacional Angloamerican [5] Recordar carteles con mensajes alusivos al “derecho al agua” o “desprivatización de las aguas” para las manifestaciones posteriores al 18 de octubre de 2019 [6] Proceso que involucra a una variedad de actores con el fin de proponer un plan para hacer frente a la crisis hídrica del país [7] Reforma al Código de Aguas Boletín 7543-12 [8] Ya esta terminología era usada por el Centro de ciencia del clima y la resiliencia en 2015. [9] Según Greenpeace 350 mil chilenos no tienen agua suficiente para lavarse las manos [10] Constitución Política de la República (1980), Chile [11] Vergara (2017) p. 223. [12] Bauer (2015a) p. 148. (Traducción libre) [13] Costa (2016) p. 337. [14] Atria y otros (2017) p. 18. [15] Atria y otros (2017) p. 19. [16] Vergara (2015) p.24. [17] Celume (2013) p.302. [18] Bauer (2015b) p.114. [19] Vergara (2002) p.15. [20] Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (2018) p.385. [21] Valenzuela (2013) p. 5. [22] Valenzuela (2013) p. 10. [23] Valenzuela (2016) p. 50. [24] Valenzuela (2016) p. 35. [25] Rivera y otros (2019) p. 188. [26] Boettiger (2013) p. 2. [27] Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (2018) p.123. [28] Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (2018) p.91. [29] Segura (2004) p.29. [30] Saavedra (2009) p.259. [31] Alfaro (2018) p.76. [32] Geohidrología consultores ltda (2016) p.177. [33] Ver la reciente sentencia de CS Rol Nº 27.636-2019. [34] Este fenómeno ha sido estudiado detalladamente en la tesis: El caudal mínimo ecológico en traslado del ejercicio de derecho de aprovechamiento. Una aproximación desde el derecho administrativo. De Ortiz. [35] Vergara (2017) p.39. [36] Superintendencia de Servicios Sanitarios (2013) [37] Vergara (2017) p.35. [38] Vergara (2017) p.38. [39] Compromiso País (2020) p. 7. [40] Compromiso País (2020) p. 88. [41] Fundación Amulén (2019) p. 31. [42] Girardi (2020) [43] Delgado (2019) p.77. [44] Delgado (2019) p.83. [45] Costa (2016) p. 350. [46] Ver Atria y Salgado (2015) [47] Chile está a solo un puesto de transformarse en un país declarado de “extremo stress hídrico” World Resources institute (2019)

Bibliografía citada

Alfaro Julio, María Paz (2018): El agua como bien nacional de uso público y su régimen, análisis comparativo entre la legislación histórica, actual y la reforma al código de aguas. Memoria de prueba para optar al grado de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales

Atria Lemaître, Fernando y Salgado Muñoz, Constanza (2015): La propiedad, el dominio publico y el régimen de aprovechamiento de las aguas en Chile. (Santiago, LegalPublishing)

Atria, Fernando, Salgado, Constanza y Wilenmann, Javier (2017): Democracia y neutralización. Origen, desarrollo y solución de la crisis constitucional. (Santiago, LOM)

Bauer, Carl (2015a): “Water Conflicts and Entrenched Governance Problems in Chile’s Market Model”, Water-Alternatives, vol. 8, N°2: pp. 147-172. Disponible en: http://www.water-alternatives.org/index.php/alldoc/articles/vol8/v8issue2/285-a8-2-8/file. Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2020

Bauer, Carl (2015b): Canto de Sirenas: El Derecho de Aguas Chileno como Modelo para Reformas Internacionales (Santiago, Editorial El Desconcierto, segunda edición)

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (2018): Historia de la ley N°20.017. Disponible en: https://www.bcn.cl/historiadelaley/fileadmin/file_ley/5838/HLD_5838_37a6259cc0c1dae299a7866489dff0bd.pdf. Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2020

Boettiger Philipps, Camila (2013): “Caudal ecológico o mínimo: regulación, críticas y desafíos”, Actas de Derecho de Aguas, N°3: pp. 1-12

Celume Byrne, Tatiana (2013): Régimen Público de las Aguas (Santiago, LegalPublishing)

Centro de ciencia del clima y la resiliencia (2015): La megasequía 2010-2015: Una lección para el futuro. Disponible en: http://www.cr2.cl/wp content/uploads/2015/11/informe-megasequia-cr21.pdf. Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2020

Compromiso País (2020): “Mesa 1. Personas que residen en una vivienda sin servicios sanitarios básicos (agua potable y/o baño)” Disponible en: http://www.compromisopais.cl/mesa1.html. Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2020

Costa Cordella, Ezio (2016): “Diagnóstico para un cambio: los dilemas de la regulación de las aguas en Chile”, Revista chilena de derecho, vol. 43 Nº 1: pp. 335-354.

Delgado Schneider, Verónica (2019): “Hacia un nuevo derecho de aguas: ambientalizado y resilente”, Revista de derecho ambiental de la ONG FIMA, vol 9, N° 11: pp. 77-83

Fundación Amulén (2019): “Pobres de agua.Radiografíadel agua rural de Chile: visualización de un problema oculto” Disponible en: http://www.fundacionamulen.cl/wp-content/uploads/2020/07/Informe_Amulen.pdf. Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2020

Geohidrología consultores ltda. (2016): “Impacto aplicación caudal ecológico mínimo retroactivo en cuencas de la iv, v y vi región” Disponible en: https://snia.mop.gob.cl/sad/ECO5707.pdf. Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2020

Girardi Briere, Guido (2020): Diario de la tramitación, discusión general 07/01/2020. Disponible en: https://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=tramitacion&ac=getDiscusion&nrobol=612409_P&idsesion=8454. Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2020

Greenpeace (2020): “Greenpeace pide al gobierno asegurar suministro de agua: “El coronavirus acecha a 350.000 chilenos que hoy no se pueden lavar las manos” Disponible en: https://www.greenpeace.org/chile/noticia/uncategorized/greenpeace-pide-al-gobierno-asegurar-suministro-de-aguael-coronavirus-acecha-a-350-000-chilenos-que-hoy-no-se-pueden-lavar-las-manos/ Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2020

Rivera Bravo, Daniela y otros (2019): “Conflictividad judicial de aguas en Chile: caracterización y propuestas para mejorar su prevención y resolución” Disponible en: https://politicaspublicas.uc.cl/wp-content//uploads/2020/03/CAP-6.pdf Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2020

Saavedra Cruz, Jose Ignacio (2009): “Las aguas como bien nacional de uso público, base para un cambio regulatorio que promueva un uso sustentable, Revista Ambiental Facultad de Derecho Universidad de Chile Justicia Ambiental, N° 1

Segura Riveiro, Francisco (2004): “La reforma al Código de Aguas”, Revista de Derecho Universidad de Concepción, N°215-216

Superintendencia de Servicios Sanitarios (2013): “Informe anual de cobertura urbanas de servicios sanitarios” Disponible en: https://www.siss.gob.cl/586/articles-10684_recurso_1.pdf Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2020

Valenzuela Jensen, Christian (2011): Efectos de la aplicación de la patente por no-utilización de los derechos de aprovechamiento de aguas. Memoria para optar al título profesional de Ingeniero en Recursos Naturales Renovables

Valenzuela Jensen, Christian (2013): La patente por la no-utilización de las aguas en Chile: origen, diseño y primeras experiencias en su implementación. Disponible en: http://www.derechoalagua.cl/wp-content/uploads/2013/09/La-patente-por-la-no-utilizacion-de-las-aguas-en-Chile-Valenzuela.pdf Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2020

Vergara Blanco, Alejandro (2002): “Las Aguas como Bien Público (no estatal) y lo privado en el Derecho chileno: Evolución legislativa y su proyecto de reforma”, Revista de Derecho Administrativo Económico, N°1: pp. 15-27

Vergara Blanco, Alejandro (2015): Crisis institucional del agua: Descripción del modelo jurídico, crítica a la burocracia y necesidad de tribunales especiales (Santiago, Ediciones UC)

Vergara Blanco, Alejandro (2017): Derecho de aguas. identidad y transformaciones (Santiago, Ediciones UC)

World Resources institute (2019): National Water Stress Rankings. Disponible en: https://www.wri.org/blog/2019/08/17-countries-home-one-quarter-world-population-face-extremely-high-water-stress

Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2020

Normas e instrumentos citados

Chile, Constitución Política de la República (11/08/1980).

Descargar texto en formato PDF:

Comentarios